Nicolás GUILLÉN, poeta, periodista y activista cubano (Camagüey, 1902-La Habana, 1989), considerado el principal representante de la poesía afro-antillana y el poeta nacional de Cuba. Dirigió la revista literaria Mediodía entre 1937 y 1938. Militó en el partido comunista desde 1937, por lo que se vio obligado a exiliarse en España y Francia hasta el triunfo de la revolución cubana en 1959. A su regreso, presidió la Unión de escritores y artistas. En 1955 le fue concedido el premio Lenin de la Paz. Su producción poética se aleja del modernismo y conjuga el negrismo con la poesía social. En la primera vertiente, muy musical, introduce el son y otros ritmos afrocubanos en la poesía culta; en ella destacan obras como Motivos del son (1930), Sóngoro Cosongo (1931), West Indies Lid (1934) y El son entero (1947). De su poesía social destacan: Cantos para soldados y sones para turistas (1937), La paloma de vuelo popular (1958) y Por el mar de las Antillas anda un barco de papel (1977). Algunas de sus composiciones han sido musicadas e interpretadas por el grupo Quilapayún o el cantautor cubano Pablo Milanés, entre otros.

domingo, 18 de agosto de 2013

viernes, 16 de agosto de 2013

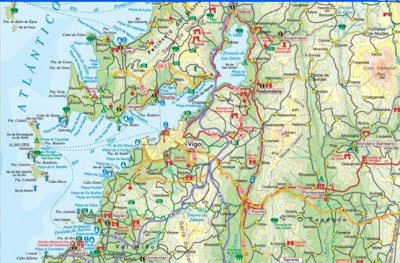

La ría de Vigo, el mar de las cantigas

|

| Vista de la ría, con las bateas, desde Cangas./ Foto: Josefina López |

La ría de Vigo (en la provincia de Pontevedra), con el

archipiélago de las islas Cíes en su

boca y con el estrecho de Rande que la

divide en dos zonas, una de las cuales forma una tranquila ensenada en la que emerge la isla de San Simón (unida a la de San Antón por un puente), es para muchos la

más hermosa de las rías Baixas gallegas. Pero se trata, además, de un lugar estrechamente vinculado a la

literatura pues no son pocos los escritores que la han elegido como motivo o escenario

de sus obras.

El mar de Vigo aparece ligado a

los orígenes de la lírica galaica, ya que naturales de esta zona eran algunos de los

trovadores y juglares medievales autores de

“cantigas de amigo”, en las que la naturaleza es interlocutor y escenario de las penas de amor. Así, Martín

Codax, juglar que llegó a trovador cortesano y que ha dado nombre a uno de

los más afamados vinos “alvariños”, habla en todas sus cantigas marineras, de entre

mediados del siglo XIII y comienzos del XIV,

de la ría de Vigo. En una de ellas, una joven que espera impaciente a su

amigo, se dirige a las ondas del mar para preguntarles por él: “Ondas do mar de

Vigo, /¿se vistes meu amigo / e —¡ay

Deus— se verrá cedo?”; en otra, una muchacha pide a su hermana que la

acompañe a la iglesia de Vigo, donde está el mar agitado, para ver las olas:

“Mia irmana fremosa, ¿treides comigo / a la igrexa de Vigo, u é o mar salido / e miraremolas ondas?”, y en la ermita de

la isla de San Simón, frente a

Redondela, se encuentra esperando a su amigo la joven que se expresa en la única

cantiga conservada de Mendhinho (o Mendiño), juglar

a quien se cree originario de Redondela o Vigo:

Sediame na ermida de San Simón

e cercaronmi as ondas, que grandes son:

¡eu atendendo

o meu amigo,

eu atendendo

o meu amigo!

Estando na ermida ante o altar,

e cercarommi as ondas grandes do mar;

¡eu atendendo

o meu amigo,

eu atendendo

o meu amigo!

E cercaronmi as ondas, que grandes son;

non ei barqueiro nen remador;

¡eu atendendo

o meu amigo,

eu atendendo

o meu amigo!

E cercaronmi as ondas do alto mar;

non ei barqueiro nen sei remar;

¡eu atendendo

o meu amigo,

eu atendendo

o meu amigo!

Non hei barqueiro nen remador,

morrerei fremosa no mar maior;

¡eu atendendo

o meu amigo,

eu atendendo

o meu amigo!

Non ei barqueiro nen sei remar;

morrerei fremosa no alto mar;

¡eu atendendo

o meu amigo,

eu atendendo

o meu amigo!*

*Estaba

yo en la ermita de San Simón / y me cercaron las olas que grandes son; / ¡yo [estaba] esperando a mi amigo, /

yo [estaba] esperando a mi amigo! // Estando en la ermita ante el altar / me

cercaron las olas grandes del mar; /¡yo [estaba] esperando a mi amigo, / yo[estaba]

esperando a mi amigo!// Y cercáronme las olas que grandes son; / no hay allí

barquero ni remero; / ¡yo [estaba] esperando a mi amigo, / yo [estaba]

esperando a mi amigo!// Y me rodearon

las olas del alto mar; / no hay allí barquero ni sé remar; / ¡yo [estaba] esperando a mi amigo, / yo [estaba]

esperando a mi amigo! // No hay allí barquero ni remero; / moriré hermosa en el

mar mayor; / ¡yo [estaba] esperando a mi

amigo, / yo [estaba] esperando a mi amigo! // No hay allí barquero ni sé

remar; / moriré hermosa en el alto mar; ¡yo

[estaba] esperando a mi amigo, / yo [estaba]

esperando a mi amigo!

Vigo recuerda a los cantores, poetas y trovadores de la ría (A Martín Codax, Mendiño, Pero Meogo y Paio Gómez Chariño) en un monumento inaugurado en 2006 (una ninfa, con la flauta de Pan, cabalgando sobre un dragón alado), levantado en el paseo de Alfonso XII, junto a uno de los miradores de la ciudad.

|

| Monumento a los cantores de la ría, en Vigo |

Vigo recuerda a los cantores, poetas y trovadores de la ría (A Martín Codax, Mendiño, Pero Meogo y Paio Gómez Chariño) en un monumento inaugurado en 2006 (una ninfa, con la flauta de Pan, cabalgando sobre un dragón alado), levantado en el paseo de Alfonso XII, junto a uno de los miradores de la ciudad.

|

| Isla de San Simón, unida a la de San Antón por un puente |

Precisamente, con la cantiga de Mendiño se abre la

novela Erec y Enide (2002), de Manuel Vázquez Montalbán, pues el personaje de Julio Matasanz, catedrático de literatura medieval ya a punto de la jubilación, elige la isla de San Simón como marco del homenaje que se le tributa unos días antes de Navidad, a raíz de habérsele concedido el Premio Carlomagno. Allí dictará su última lección magistral, sobre el significado del relato

medieval Erec y Enide, de Chretien de

Troyes.

Tras observar, desde la ventana de su habitación del hotel Stella Maris, la singladura de las lanchas que van desde el puerto de Cesantes al de la isla, a la espera de que a bordo de una de ellas haga su aparición su amante Myrna, Matasanz decide dar un paseo mientras evoca la historia de la isla:

Pronto llegaría a San Simón el implacable anochecer de diciembre y mi observatorio sería inútil, sin otro remedio ya que acercarme al embarcadero, a la espera de los últimos transbordos del día, así que decido anticiparme para dar el breve paseo permitido por los islotes unidos en su rincón de la bahía de Vigo, apenas un pretexto terrestre que había cumplido las funciones de centro religioso, templario, disputado por reyes y obispos, conventual y sanitario, prolongado lazareto, caserna, cárcel de rojos durante y después de la guerra civil de 1936, albergue dentro de la red de Albergues Nacionales del Movimiento Nacional Sindicalista, hogar para huérfanos de marineros, ruina y prerruina restaurada por la Xunta de Galicia para convertirla en centro cultural, convocada una vez más la cultura para tapar los horrores de la vida y la historia y convertirse en su metáfora.Elogia la sobria belleza del puente de unión entre las islas ("Tan sobrio como bello y rítmico, de una eficacia de ingeniería militar bordado el granito por vegetaciones como costras, pátinas del tiempo, en este caso creadas por las humedades del mar y las que llegan con los vientos a través de la ría.") y admira la majestuosidad de los bojes que bordean el paseo:

Salgo del hotel, bordeo la plaza de palmeras con fuente y la terraza del restaurante para encaminarme por la avenida enmarcada por bojes centenarios que conducía hacia el Mirador de la Boca de la Ría, que sobre todo contempla el fragmento de autopista que salta a través del cielo para unir Vigo con Marín y Pontevedra. Nunca había visto bojes tan majestuosos, tan escapados a su condición de arbustos y tan bien plantados; en contraste, su disciplina con la libertad con que habían crecido en la isla acacias, castaños, tilos, camelias, pinos, eucaliptos y plátanos emergentes sobre tapices espontáneos de hierbas correderas hijas de las lluvias gallegas, como los helechos que cohabitan con las palmeras en esta fragua isleña de vegetales robinsones de algún primitivo naufragio de la naturaleza.

|

| Puente de Rande, que une las dos orillas de la ría. La isla de San Simón, al fondo |

En el estrecho de Rande tuvo lugar, en octubre de 1702, la batalla de Rande, entre las coaliciones anglo-holandesa y franco-española, durante la guerra de Sucesión española. Los fabulosos tesoros, procedentes de América, de los

diecinueve galeones hundidos en la batalla estimularon la imaginación del escritor Julio Verne (1828-1905), cuyo capitán Nemo, protagonista de 20.000 leguas de viaje submarino (1869), acude allí periódicamente con el Nautilus para

financiar sus expediciones con esos tesoros:

-Pues bien, señor Aronnax, estamos en la bahía de Vigo, y sólo de usted depende que pueda conocer sus secretos.

El capitán se levantó y me rogó que le siguiera. Le obedecí, ya recuperada mi sangre fría. El salón estaba oscuro, pero a través de los cristales transparentes refulgía el mar. Miré. En un radio de media milla en torno al Nautilus las aguas estaban impregnadas de luz eléctrica. Se veía neta, claramente el fondo arenoso. Hombres de la tripulación equipados con escafandras se ocupaban de inspeccionar toneles medio podridos, cofres desventrados en medio de restos ennegrecidos. De las cajas y de los barriles se escapaban lingotes de oro y plata, cascadas de piastras y de joyas. El fondo estaba sembrado de esos tesoros. Cargados del precioso botín, los hombres regresaban al Nautilus, depositaban en él su carga y volvían a emprender aquella inagotable pesca de oro y de plata. Comprendí entonces que nos hallábamos en el escenario de la batalla del 22 de octubre de 1702 y que aquél era el lugar en que se habían hundido los galeones fletados por el gobierno español. Allí era donde el capitán Nemo subvenía a sus necesidades y lastraba con aquellos millones al Nautilus. Para él, para él sólo había entregado América sus metales preciosos. Él era el heredero directo y único de aquellos tesoros arrancados a los incas y a los vencidos por Hernán Cortés.

Un grupo escultórico ubicado entre la isla de San Simón y la playa de Cesantes -que representa el momento en que dos buzos, visibles solo con la marea baja, extraen las riquezas hundidas en el estrecho de Rande, bajo la supervisión del capitán Nemo- es mudo homenaje a la novela verniana.

Monumento al capitán Nemo en Cesantes. Foto: Cristian Tello

Cuando Julio Verne escribió 20.000 leguas de viaje submarino, no conocía estos lugares que había imaginado a partir de sus lecturas; sin embargo, posteriormente visitó la ciudad de Vigo al menos en dos ocasiones (a comienzos de junio de 1878 y el 21 de mayo de 1884), en ambas llegó a bordo de su famoso yate a vapor Saint Michel III. La primera visita del famoso escritor, que se prolongó durante una semana y representó un acontecimiento en la ciudad, fue reseñada así por la prensa local:

Casi al mismo tiempo que el Flore soltó el ancla en este puerto, presentóse cruzando la ría un bonito yatch de vapor con pabellón francés; era el Saint Michel Nantes, propiedad del popular novelista Julio Verne, que con otros amigos va de paso para el Mediterráneo, donde piensa visitar algunas poblaciones de España. El famoso novelista estuvo anoche en el paseo de la Alameda, y más tarde concurrió al baile de La Tertulia, donde pronunció algunos brindis en español, los cuales fueron contestados por el Sr. Bárcena (D. Manuel) como presidente de la sociedad. Es indudable que Mr.Verne, a quien le ha agradado mucho la posición geográfica de Vigo y su pintoresca campiña, lleva a la vez grato recuerdo de la sociedad viguesa que tuvo ocasión de conocer bajo uno de sus más bellos aspectos, en un baile de La Tertulia.En 2005, conmemoración del centenario de la muerte del escritor, la ciudad de Vigo inauguró un monumento a Julio Verne. Se trata de una escultura en bronce, de gran tamaño, que representa al escritor sentado sobre los tentáculos de un calamar gigante, representación del monstruo que lucha con el Nautilus en la novela del autor francés.

En 1936, en plena guerra civil, otro escritor europeo, el austriaco Stefan Zweig (1881-1942), de camino hacia América del Sur donde iba a participar en un congreso del PEN Club Internacional, pasa unas horas en la ciudad, controlada por el bando franquista, y lo que observa en ella le provoca hondas reflexiones que recogió en El mundo de ayer, su libro de memorias:

En aquel verano de 1936, había estallado la guerra civil española, la cual, vista superficialmente, sólo era una disensión interna en el seno de ese bello y trágico país, pero que, en realidad, era ya una maniobra preparada por las dos potencias ideológicas con vistas a su futuro choque. Había salido yo de Southampton en un barco inglés con la idea de que el barco evitaría la primera escala, en Vigo, para eludir la zona en conflicto. Sin embargo, y para mi sorpresa, entramos en ese puerto e incluso se nos permitió a los pasajeros bajar a tierra durante unas horas. Vigo se encontraba entonces en poder de los franquistas y lejos del escenario de la guerra propiamente dicha. No obstante, en aquellas pocas horas pude ver cosas que me dieron motivos justificados para reflexiones abrumadoras. Delante del ayuntamiento, donde ondeaba la bandera de Franco, estaban de pie y formados en fila unos jóvenes, en su mayoría guiados por curas y vestidos con sus ropas campesinas, traídos seguramente de los pueblos vecinos. De momento no comprendí para qué los querían. ¿Eran obreros reclutados para un servicio de urgencia? ¿Eran parados a los que daban de comer? Pero al cabo de un cuarto de hora los vi salir del ayuntamiento completamente transformados. Llevaban uniformes nuevos y relucientes, fusiles y bayonetas; bajo la vigilancia de oficiales fueron cargados en automóviles igualmente nuevos y relucientes y salieron como un rayo de la ciudad. Me estremecí. ¿Dónde lo había visto antes? ¡Primero en Italia y luego en Alemania! Tanto en un lugar como en otro habían aparecido de repente estos uniformes nuevos e inmaculados, los flamantes automóviles y las ametralladoras. Y una vez más pregunté: ¿quién proporciona y paga esos uniformes nuevos? ¿Quién organiza a esos pobres jóvenes anémicos? ¿Quién los empujaba a luchar contra el poder establecido, contra el parlamento elegido, contra los representantes legítimos de su propio pueblo?En la década de los cincuenta será el argentino Julio Cortázar (1914-1984) ) quien visite estas tierras acompañado de su primera esposa, Aurora Bernárdez, de familia gallega.

|

| Julio Cortázar en los pinares de Lourido |

|

| Islas Cíes |

Amencer en Vigo

Unha fiestra alcendida

na noite da cidá

é coma un ollo insomne.

na noite da cidá

é coma un ollo insomne.

Balbordo a bordo dos bous.

Os tranvías van, fe,

fe, fe, ferrové,

ferrové, ferrovello

polas rúas en costa coas leiteiras.

fe, fe, ferrové,

ferrové, ferrovello

polas rúas en costa coas leiteiras.

“Canta, cantore,

meu compañeiro”,

dice o borracho

na rúa baixo a lúa derradeira.

meu compañeiro”,

dice o borracho

na rúa baixo a lúa derradeira.

“Anda compadre,

xa son as seis e meia.”

Un odioso reloxio espertador

crebóu o petenexo

da fámula María.

I entón o señorito,

dempóis de agallopar coma un centauro

polos leitos noxentos dos prostíbulos,

pedíu o desaúno a grandes voces*.

*Amanecer en Vigo // Una ventana encendida / en la noche de la ciudad / es como un ojo insomne. // Algazara a bordo de los bous. // Los tranvías van, fe, / fe, fe, ferrové, / ferrové, ferrovello / por las calles empinadas con las lecheras.// "Canta, cantor, / compañero mío", / dice el borracho / en la calle bajo la última luna. // "Anda compadre, / ya son las seis y media."/ Un odioso reloj despertador / rompió el duermevela / de la fámula María. / Y entonces el señorito, / después de galopar como un centauro / por los lechos asquerosos de los prostíbulos, / pidió el desayuno a grandes voces.xa son as seis e meia.”

Un odioso reloxio espertador

crebóu o petenexo

da fámula María.

I entón o señorito,

dempóis de agallopar coma un centauro

polos leitos noxentos dos prostíbulos,

pedíu o desaúno a grandes voces*.

|

| Cangas do Morrazo |

Más prolongada fue la relación de Álvaro Cunqueiro (1911-1981), nacido en Mondoñedo, con la ciudad de Vigo, pues su colaboración en el diario "Faro de Vigo", que llegó a dirigir (1965-1970), se extiende desde los años 50 hasta 1970. Cunqueiro (a quien le gustaba sentarse frente a Cangas para contemplar la ría, de la que escribe: " Emergen islas y en sus riberas crecen puertos. Nacen a flor de agua cada vez más bateas. Esta es la cuna de las vocaciones marineras que se notan sobre la gamela. Espacio de reposo para el gran barco crucero... Placer de viajeros de mar tranquila que buscan el verano al otro lado. Campo de regatas de veleros bien arbolados. Y grandes o pequeñas playas bajo techo azul de cielos claros...") es autor de las palabras más hermosas que se han escrito sobre la ciudad: "Vigo fue fundada a la orilla de un verso de Martín Codax."

|

| Puente románico de A Ramallosa, que une los municipios de Nigrán y Baiona |

El ferrolano Gonzalo Torrente Ballester (1910-1999), colaborador asimismo de "Faro de Vigo" entre 1964 y 1967, impartió clases en el instituto vigués La Guía desde 1973 hasta su traslado a Salamanca en 1975. Durante este tiempo residió en A Ramallosa, parroquia del municipio de Nigrán -el mismo que visitó Cortázar algunos años antes-, y aquí escribió sus Cuadernos de La Romana y Nuevos Cuadernos de La Romana, recopilación de artículos publicados en el diario "Informaciones" desde octubre de 1973 hasta agosto de 1975, donde leemos:

literarias que tiene entre manos, su impresión sobre la actualidad nacional e internacional, pero también encontramos críticas contra los efectos de una intervención urbanística desafortunada ("No hay un solo lugar bello en el contorno que no haya sido estropeado por una edificación horrible.") así como breves descripciones del valle del río Miñor: la del puente románico o la del pazo de Cea, propiedad de la escritora Elena Quiroga.

Tras su traslado a Salamanca, conservó la casa de A Ramallosa, adonde regresó todos los veranos. Con frecuencia se le podía ver caminando por el paseo que bordea la marisma -hoy bautizado con su nombre y en cuyos jardines hay un monumento en su honor- o sentado en la cafetería Monterrey, en el paseo marítimo de Baiona, departiendo con un grupo de amigos entre los que se encontraba el también escritor Carlos Casares (algunas fotografías en un rincón de este establecimiento mantienen vivo su recuerdo, como puede apreciarse en la imagen superior). "La villa está vacía, los marineros parecen más seguros, más dueños de sus calles, y hablan de sus cosas en voz alta. Ya no hay franceses ni madrileños", escribe sobre Baiona en otoño.

Así pues, el viajero que se acerque a la ría de Vigo, además de gozar de un marco natural de extraordinaria belleza (con lugares de enorme interés ecológico, como las islas Cíes o la marisma del río Miñor) y de degustar los ricos productos de la gastronomía local, podrá seguir la huella de aquellos escritores que, a lo largo de varios siglos, hicieron de este rincón privilegiado un espacio literario. Y tal vez, mientras contempla el mar, vengan a su memoria aquellas palabras que Martín Codax puso en boca de la muchacha enamorada de otra de sus cantigas:

Quantas sabedes amar amigo

treides comigo a lo mar de Vigo

e bañarnos hemos nas ondas.

Ya en el siglo XXI, el escritor gallego Agustín Fernández Mallo (A Coruña, 1967) sitúa el inicio de su novela Trilogía de la guerra (2018) en la isla de San Simón. En la primera parte del "Libro primero", titulado "Isla de San Simón (Combustibles fósiles)", el 15 de septiembre de 2014 el protagonista viaja a esta isla situada en la ría de Vigo para participar en un congreso sobre redes digitales. Mientras se desplaza en coche hacia Redondela, descubre la isla que, de pronto, se recorta sobre el mar:

Se llama así, La Romana, un lugar de La Ramallosa, Municipio de Nigrán, provincia de Pontevedra, en que ahora vivo. Dista de Vigo quince kilómetros y tres de la real villa de Bayona, que veo desde mi casa como una mancha blanca sobre el verde oscuro del monte, de día, y como una fila de luces rutilantes por la noche. Mi casa pertenece al género de los "chalés", subgénero "pequeño burgués", en lo cual va, además, implícito el tamaño. Está bien situada, le da el sol cuando lo hay y, por la parte trasera, abre sus luces a un paisaje campesino de parras y maizales, con la montaña al fondo. Tengo delante una terraza y un conato de jardín, y detrás algo así como un patio, bastante grande, que me valdrá en su día para ampliar la casa, aunque me cueste sacrificar dos jóvenes cipreses, en cuya contemplación a veces me entretengo. No sé de dónde viene ese nombre de La Romana, aunque lo creo muy antiguo; hasta hace poco lo atravesaba una calzada, hoy desaparecida por los cuidados de un urbanizador amante de las antigüedades; abajo, junto al cruce de caminos, sobre el río Miñor, hay una puente romana bien conservada, con su San Telmo y su cruz bien visibles (los cuales, naturalmente, son algo más modernos que la puente).En los Cuadernos se ocupa de asuntos muy diversos: la vida cotidiana, sus lecturas recientes, las obras

|

| Pazo de Cea |

|

| Foto: Josefina López |

|

| Vista del puerto de Baiona. Foto: FreeCat |

Quantas sabedes amar amigo

treides comigo a lo mar de Vigo

e bañarnos hemos nas ondas.

Josefina López Granada, profesora del IES Goya

Actualización (mayo de 2018)

|

| Ancianos presos, ante un pabellón de San Simón./ Foto: Dámaso Carrasco. (Incluida en Trilogía de la guerra) |

Su vegetación, verde y espesa, parecía plata bajo el sol del mediodía. Minutos más tarde, una construcción, blanca y antigua, con base de piedra, se hizo visible entre la maleza. (pág. 15)

Tras el desembarco, todo adquiere su tamaño natural:

La isla se fue haciendo grande, y el edificio blanco, de unos cuatro pisos de altura y base de piedra, que había visto desde el coche, también se agigantó; su fachada posterior caía hasta incrustarse directamente en el mar. (pág. 15)

Ese edificio es el hotel donde se alojan los participantes. Desde la ventana de la habitación 486, que da a la parte de atrás de la isla, descubre otra panorámica:

A lo lejos se veía el Puente de Rande, que se parece al de Brooklyn pero con más hormigón y menos hierro. Bajo mi ventana arrancaba un camino de tierra que descendía suavemente hasta un pequeño puente de piedra que, sobrevolando el istmo que días atrás había visto en Google Earth, conectaba la isla de San Simón con la otra isla más pequeña, no más grande que cuatro campos de tenis. En esa pequeña isla veo entonces que se alza otra construcción, de estilo modernista y estucada en azul celeste, de una sola planta y rodeada de altísimos eucaliptos. (pág. 17)Con él ha traído un ejemplar de Aillados (1995), un libro de los periodistas Clara María de Saá, Antonio Caeiro y Juan A. González, sobre los años en que la isla fue utilizada como campo de concentración. El libro incluye fotografías de los presos, realizadas casi todas en 1937. El narrador se propone localizar el lugar donde habían sido tomadas las fotografías reproducidas en Aillados y hacer fotografías de ese lugar en el momento actual. Buscando esos lugares comienza a recorrer la isla.

Llegué hasta el puente de piedra que atraviesa el istmo a la isla pequeña. En una placa de bronce, adosada a uno de los pilares, leí que aunque pertenece a la isla de San Simón tiene nombre propio, isla de San Antón, y que había sido el lazareto sucio de San Simón, donde en el siglo XIX separaban a los leprosos, y también donde en la guerra civil habían ido a parar toda clase de cautivos enfermos. Distinguí entonces las bisagras de lo que habían sido las puertas a ambos lados del puente, que crucé a paso rápido. Una vez allí, caminé entre restos de construcciones que emergían apenas unos centímetros del suelo, parecían un mapa a escala real de lo que alguna vez había existido. (pp. 19-20)

Tras bordear el edificio estucado de azul, dedicado actualmente a archivo

histórico, se topa con un grupo de tumbas de granito sin inscripción.

Todo en la isla tenía su correspondiente placa metálica de datos, todo menos las tumbas, me dije. En ellas no funcionaba el binomio antes/ahora. (pág. 20)

De regreso al hotel, atraviesa de nuevo el puente y advierte que una de las

construcciones que había visto antes era uno de los lugares que estaba buscando

y, cuando la fotografía con el móvil, le parece "estar observando dos ríos

que, idénticos, corren ante mí a velocidad distinta" (pág. 21).

Antes de la cena, asciende por el paseo de los Mirtos:

Noté entonces la presencia de decenas de capas de materia bajo mis pies. Sabía que allí abajo había cientos de huesos y cientos de dientes, cientos de tenedores y de cucharas, y ropa y fotografías y armas, y muchos más objetos que jamás podría ver -algunos de ellos ni tan siquiera reconocer aunque los tuviera delante-, pero aquella sensación no me hablaba de cada uno de esos objetos sino de la suma de todos ellos, de un herrumbroso e incandescente magma, una especie de Centro de la Tierra de San Simón, un generador de su energía motriz o algo así. (pp. 23-24)

Porque la isla, como los otros escenarios de la novela asociados a la

guerra, es un lugar en que los muertos y los vivos se comunican, establecen

conexiones sorprendentes. Al final del paseo de los Mirtos encuentra otra correspondencia

y, ya en el hotel, sube a su blog la foto del libro y la recién hecha.

Meses más tarde regresa a la isla de forma clandestina y los nuevos

hallazgos desplazarán la acción de la novela a otros escenarios: Nueva York, en

la segunda parte, y Uruguay, en la tercera.

domingo, 11 de agosto de 2013

"Halcón que se atreve", de Gil Vicente

Gil Vicente, escritor portugués, nació probablemente en Lisboa hacia 1465 y murió en Évora hacia 1536. Se cree que estudió Derecho, pero ejerció como orfebre, músico, actor, dramaturgo y poeta. Fue autor dramático en la corte portuguesa entre 1502 y 1536, con Manuel I y Juan III. Al ser una corte bilingüe, pues sus reyes estaban casados con españolas, compuso once obras en castellano, diecisiete en portugués y dieciséis en una mezcla de ambas lenguas. Después de su muerte, se imprimieron conjuntamente las cuarenta y cuatro obras que se le atribuyen en la Compilçam de todas las obras de Gil Vicente (Lisboa, 1562). Sus composiciones poéticas se encuentran intercaladas en su producción dramática; no obstante, existen -como ocurre con su obra dramática- problemas de filiación y, al parecer, algunas composiciones poéticas de Gil Vicente son atribuidas por la crítica a la tradición oral popular, de forma que no es posible distinguir con seguridad cuáles pertenece al autor y cuáles no.

El texto elegido pertenece a la Comedia Rubena (1521). Es un poema de amor en el que el autor recurre al tópico literario de la "caza de amor", a la imagen de la caza practicada con halcones y otras aves de cetrería para referirse al combate amoroso como disputa mortal entre seres altivos y soberbios. Con los primeros versos de esta composición como anuncio de la tragedia, se abre Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez. Recientemente, la escritora Begoña Oro hace del poema de Gil Vicente, pórtico de su novela juvenil Croquetas y Wasaps, la clave de interpretación de la narración.

Entradas relacionadas:

El texto elegido pertenece a la Comedia Rubena (1521). Es un poema de amor en el que el autor recurre al tópico literario de la "caza de amor", a la imagen de la caza practicada con halcones y otras aves de cetrería para referirse al combate amoroso como disputa mortal entre seres altivos y soberbios. Con los primeros versos de esta composición como anuncio de la tragedia, se abre Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez. Recientemente, la escritora Begoña Oro hace del poema de Gil Vicente, pórtico de su novela juvenil Croquetas y Wasaps, la clave de interpretación de la narración.

Entradas relacionadas:

sábado, 10 de agosto de 2013

Javier Cercas: sobre 'Rayuela'

LLAMANDO A LAS PUERTAS DEL CIELO

Por Javier Cercas

Los escritores tendemos a la

ingratitud. Harold Bloom argumentó que toda obra literaria auténtica surge de

una mala lectura creativa (“a creative misreading”) de una obra anterior, y que

sin esa suerte de fecunda traición o corrección o distorsión, sin ese acto de

revisionismo, la literatura moderna no existiría. Si bien se mira, lo anterior

quizá es sólo una variante de la vieja urgencia de matar al padre: uno elige a

su progenitor, lo exprime hasta la última gota y luego lo tira a la basura. Es

ley de vida. O casi.

A principios de verano cumplió

medio siglo Rayuela y

abundaron los elogios escritos a esa novela, quizá la más conocida de Julio

Cortázar. Pese a ello, desde hace años tengo la fuerte impresión de que el

crédito de Cortázar en general y de ese libro emblemático en particular es,

sobre todo entre los escritores en español, bastante escaso, y por eso sospecho

que una de las pocas opiniones discrepantes que escuché en los días del

aniversario, la de Damián Tabarovsky – según el cual Rayuela “nació cursi, remanida, llena de recursos demagógicos”–, es

la que mejor expresa la opinión de muchos escritores sobre la obra de Cortázar.

¿Es eso verdad? ¿Es Rayuela una

novela cursi? Puede ser, o puede que nos lo parezca, pero también nos parece

ahora cursi –no pongo el ejemplo al azar– el Mayo del 68, con todo su idealismo

juvenil, y cabría preguntarse qué sería hoy de nosotros sin él; puede que Rayuela sea cursi, pero es

que a los 18 años, cuando tantos la leímos con la intensidad alucinada con que

sólo se lee a los 18 años, todos somos un poco cursis, igual que, según el

célebre verso de Pessoa, todas las cartas de amor son ridículas. Una de las

formas de aquilatar la importancia de un libro consiste en preguntarse qué

hubiera ocurrido si no existiese; la respuesta, en este caso, parece obvia:

sencillamente, una parte nada desdeñable de la mejor literatura escrita desde

entonces en español no existiría, o al menos no existiría como la conocemos. La

de Roberto Bolaño, sin ir más lejos: al fin y al cabo, Los detectives salvajes puede

leerse como una puesta al día de Rayuela. Menciono adrede a Bolaño: como él ahora, Cortázar

fue idolatrado por sus seguidores, que lo consideraban superior a Borges (cosa

que a Cortázar debía de darle risa, como le hubiera dado risa a Bolaño que sus

seguidores lo consideren superior a Cortázar); como Bolaño ahora, Cortázar

suscitó legiones de jóvenes imitadores. Ambas cosas obraron en contra de

Cortázar (como pueden obrar en contra de Bolaño), sobre todo la segunda: no en

vano muchos de los detractores actuales de Cortázar son en realidad vástagos

emancipados de su tutela. O dicho de otro modo: ahora estamos defendiendo a

Cortázar de antiguos cortazaritos (igual que pronto habrá que defender a Bolaño

de antiguos bolañitos). Sea como sea, una cosa es segura: en su momento, Rayuela supuso una

revolución para la literatura en español; de hecho, si fuera posible mezclarla

con Tres tristes tigres y

añadirle de paso unas gotitas de Tiempo

de silencio, el resultado sería lo más parecido a lo que, 40 años

antes, representó para el inglés el Ulysses: una inyección de libertad desconocida hasta

entonces.

El tema de ‘Rayuela’ es sencillo:

un letraherido porteño llamado Horacio Oliveira busca el paraíso; todo el libro

no es en el fondo sino un vagabundeo metafísico-humorístico en torno a ese

núcleo. Por supuesto, el paraíso que busca Horacio es un paraíso terrenal,

inalcanzable, pero años más tarde Cortázar creyó alcanzarlo en la revolución

cubana, o en la revolución a secas. Cortázar siguió siendo el mismo –nadie ha

escuchado hablar mal de Cortázar a una persona decente: él no era de este

mundo, y por eso buscaba otro con tanto ahínco–, aunque su escritura se

resintió, se destensó, se volvió previsiblemente cortazariana; a él no le

importó, o eso creo, porque había decidido ponerla al servicio de una causa que

consideraba superior. Un cliché muy extendido sostiene que sus novelas han

envejecido mal, pero sus cuentos no; como tantos clichés, éste tiene su parte

de verdad: yo al menos creo que perdurarán algunos cuentos de Bestiario, de Las armas secretas, de Todos los fuegos el fuego. Los

escritores tendemos a la ingratitud, pero en nuestra lengua pocos la merecen

menos que Cortázar.

(Publicado en El País Semanal, Nº 1923, domingo 8 de agosto de 2013)

sábado, 3 de agosto de 2013

"Canción de los lentes", de Washington Benavides

Puedes encontrar información sobre el autor en este blog y leer otro poema suyo:

miércoles, 31 de julio de 2013

"Las luces de septiembre", de Carlos Ruiz Zafón

FICHA BIBLIOGRÁFICA

Nombre: Las luces de septiembre.

Autor: Carlos Ruiz Zafón.

Editorial: Edebé

Fecha de 1ª edición: 1995

Páginas: 284

PRESENTACIÓN

Género literario: novela de misterio gótica

Público: juvenil

INFORMACIÓN SOBRE EL AUTOR

Nació en Barcelona en 1964. Un año después de matricularse en Ciencias de la Información aceptó una oferta para trabajar de publicista, mundo que dejó en 1992 para dedicarse a la literatura. Desde entonces ha escrito siete obras y ha ganado varios premios de certámenes nacionales e internacionales.

ARGUMENTO

Ambientado en 1937 en la costa Azul. Una mujer viuda y con dos hijos acepta el puesto de ama de llaves de una misteriosa mansión, llamada Cravenmoore, propiedad de Lazarus, un fabricante de juguetes retirado. Comienzan a ocurrir hechos extraños después de la muerte de Hannah, que acaban en la persecución de Irene y de su familia por una sombra asesina, mientras se descubren los secretos del pasado de Lazarus, y todo esto acompañado de una historia de amor entre Irene e Ismael.

PERSONAJES

Irene Sauvelle: adolescente protagonista del libro.

Dorian Sauvelle: hermano menor de Irene.

Simone Sauvelle: viuda, madre de Irene y ama de llaves de Cravenmoore.

Hannah: amiga de Irene que muere asesinada por la sombra.

Ismael: novio de Irene y primo de Hannah.

Lazarus Jann: fabricante de juguetes retirado y dueño de Cravenmoore. En su infancia hizo un pacto con Daniel Hoffan en el que el prometió no amar más que a los juguetes y su sombra, a cambio de ser heredero de su fábrica de juguetes.

Alexandra Jann: esposa de Lazarus que muere asesinada por la sombra.

Daniel Hoffman: fabricante de juguetes que hizo un pacto con Lazarus antes de morir.

VALORACIÓN

Uno de mis libros favoritos, ya que reúne misterio, engancha y no es demasiado pesado con el amor. Además, el autor cuenta la historia de una manera fácil de leer.

RECOMENDACIÓN Y VALORES

Se la recomiendo a los que les guste el misterio y la novela negra. Es un poco inquietante a veces. Este libro nos enseña que cuando se rompe un pacto tiene sus consecuencias (en este caso, la muerte de dos personas).

RELACIÓN CON OTRAS OBRAS

Si te gusta este libro, seguro que te gustarán los otros dos dela Trilogía de la

Niebla , que tienen el mismo guión, pero con personajes y ambientes completamente

diferentes.

Nombre: Las luces de septiembre.

Autor: Carlos Ruiz Zafón.

Editorial: Edebé

Fecha de 1ª edición: 1995

Páginas: 284

PRESENTACIÓN

Género literario: novela de misterio gótica

Público: juvenil

INFORMACIÓN SOBRE EL AUTOR

Nació en Barcelona en 1964. Un año después de matricularse en Ciencias de la Información aceptó una oferta para trabajar de publicista, mundo que dejó en 1992 para dedicarse a la literatura. Desde entonces ha escrito siete obras y ha ganado varios premios de certámenes nacionales e internacionales.

ARGUMENTO

Ambientado en 1937 en la costa Azul. Una mujer viuda y con dos hijos acepta el puesto de ama de llaves de una misteriosa mansión, llamada Cravenmoore, propiedad de Lazarus, un fabricante de juguetes retirado. Comienzan a ocurrir hechos extraños después de la muerte de Hannah, que acaban en la persecución de Irene y de su familia por una sombra asesina, mientras se descubren los secretos del pasado de Lazarus, y todo esto acompañado de una historia de amor entre Irene e Ismael.

PERSONAJES

Irene Sauvelle: adolescente protagonista del libro.

Dorian Sauvelle: hermano menor de Irene.

Simone Sauvelle: viuda, madre de Irene y ama de llaves de Cravenmoore.

Hannah: amiga de Irene que muere asesinada por la sombra.

Ismael: novio de Irene y primo de Hannah.

Lazarus Jann: fabricante de juguetes retirado y dueño de Cravenmoore. En su infancia hizo un pacto con Daniel Hoffan en el que el prometió no amar más que a los juguetes y su sombra, a cambio de ser heredero de su fábrica de juguetes.

Alexandra Jann: esposa de Lazarus que muere asesinada por la sombra.

Daniel Hoffman: fabricante de juguetes que hizo un pacto con Lazarus antes de morir.

VALORACIÓN

Uno de mis libros favoritos, ya que reúne misterio, engancha y no es demasiado pesado con el amor. Además, el autor cuenta la historia de una manera fácil de leer.

RECOMENDACIÓN Y VALORES

Se la recomiendo a los que les guste el misterio y la novela negra. Es un poco inquietante a veces. Este libro nos enseña que cuando se rompe un pacto tiene sus consecuencias (en este caso, la muerte de dos personas).

RELACIÓN CON OTRAS OBRAS

Si te gusta este libro, seguro que te gustarán los otros dos de

Pedro Cabello

domingo, 28 de julio de 2013

" Por qué mi carne no te quiere verbo", de Ana Rossetti

Ana Rossetti es el seudónimo de Ana Bueno de la Peña (San Fernando, Cádiz, 1951), escritora española que cultiva el teatro, la poesía y la narrativa. Su producción poética, caracterizada por el erotismo, el esteticismo y el culturalismo, se inicia con Los devaneos de Erato (1980, III Premio Gules), libro con el que introduce una nueva propuesta cargada de erotismo, sin olvidar el recurso metalingüístico propio del culturalismo; le siguen Dióscuros (1982), Misterios de la pasión (1985), Devocionario (1986, Premio Rey Juan Carlos 1985), Yesterday (1988), que marca un punto de inflexión hacia la melancolía; Aquellos duros antiguos (1988); Punto Umbrío (1995), en el que se pasa del hedonismo y el regocijo de su obra inicial al dramatismo; Pruebas de escritura (1998), Ciudad irrenunciable (1998), Entretiempos (2001), Llenar tu nombre (2008) y El mapa de la espera (2010).

El poema elegido habla de la insuficiencia del lenguaje: el ser amado, a diferencia de los códigos lingüísticos, no se puede descomponer en partes que nos permitan entender su complejidad.

[La fotografía de la autora procede de esferalibros.com]

Entrada relacionada:

Suscribirse a:

Entradas (Atom)